- Beiträge

- Kidane und Herr Schweitzer

Kidane und Herr Schweitzer

50 Prozent der Kinder, die im Stadtteil Münster-Coerde zu Hause sind, leben in Armut. Das hat Folgen für ihre Chancen auf Bildung — und damit für ihr ganzes Leben. Eines dieser Kinder ist Kidane. RUMS-Autorin Sigrid März hat den Zehnjährigen getroffen. Und sie hat mit dem Bildungsexperten Jochen Schweitzer gesprochen, der etwas für die jungen Menschen in seinem Stadtteil verbessern möchte.

Der zehnjährige Kidane ging immer gerne in die Schule, doch wie wichtig sie ihm ist, verstand er erst im Frühjahr während des ersten Lockdowns. Er fühlte sich oft allein. Er vermisste die Zeit mit anderen Kindern. Er saß viel zu Hause herum. Ob es im Sommer ein Ferienprogramm geben würde, war noch nicht klar. In dieser Zeit hörte Kidane von einem Theaterprojekt in der Nähe, keine zehn Minuten vom Eichhornweg in Coerde entfernt, wo Kidane bei seiner Tante wohnt. Das Projekt war für ihn ein Glücksfall.

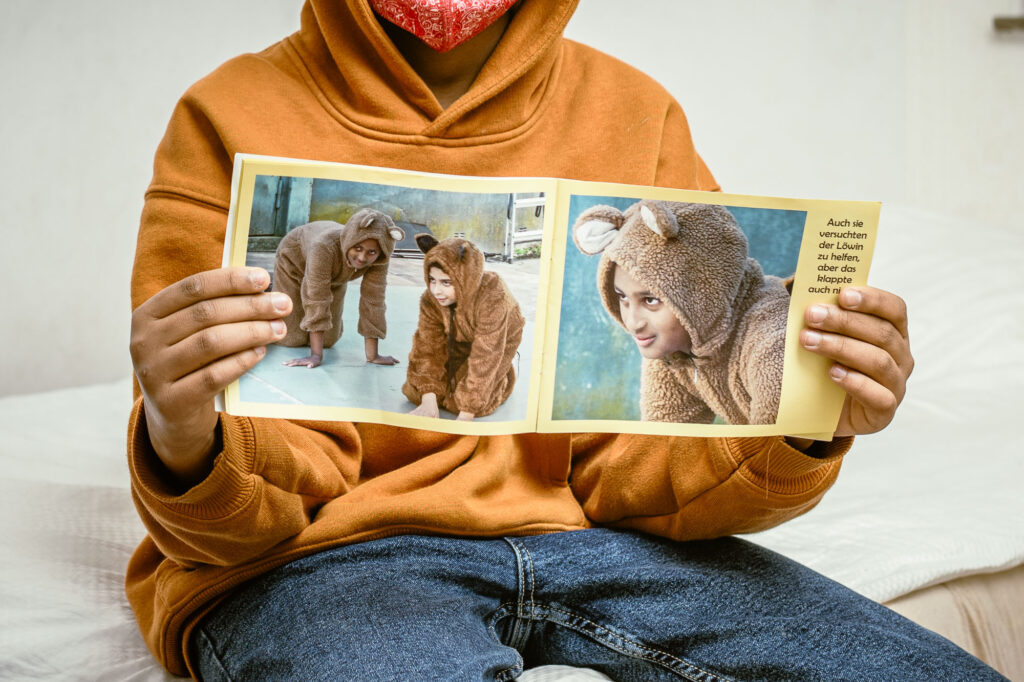

Zwölf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren probten eine Woche lang auf dem Gelände des Sportvereins Teutonia, begleitet von zwei Theaterpädagoginnen. In dem Stück, das sie spielten, ging es um eine Löwin, die nicht schreiben kann.

Zwischendurch schaute immer wieder ein älterer Herr vorbei. Jochen Schweitzer, 78 Jahre alt, ein ehemaliger Lehrer. Manchmal brachte er den Kindern morgens Brötchen. Schweitzer hatte das Projekt organisiert, um die Corona-Zeit zu überbrücken, zusammen mit der Kinderkulturwerkstatt Musifratz. Er hatte auf eigene Faust einen Übungsraum besorgt, Bühnenplatten und eine Plane gegen den Regen. Und er hatte ein Hygienekonzept erstellt. Bei der Aufführung am Ende saß er im Publikum. Für das Finale hatte er den Clown Fidelidad eingeladen.

Die Kinder spielten voller Inbrunst Affen, Löwen und Flamingos, in bunten Kostümen und mit viel Selbstbewusstsein. An diesem Tag sah Kidane glücklich aus.

Das ist die eine Seite der Geschichte, die schöne. Doch es gibt auch noch eine andere. Sie klingt nicht ganz so schön.

Klingelschilder fehlten, niemand öffnete

Die Brötchen brachte Jochen Schweitzer morgens vorbei, weil einige Kinder ohne Frühstück kamen. Ihre Eltern schliefen noch, als sie das Haus verließen. „Ich habe schon viele Veranstaltungen organisiert, aber das war nervlich das Anstrengendste, was ich je erlebt habe“, sagt Schweitzer. Jeden Tag hätten sie sich morgens gefragt, ob die Kinder auch kommen. Mit den Eltern Kontakt aufzunehmen, sei nicht einfach gewesen. E-Mail-Adressen und Telefonnummern stimmten nicht, an den Wohnungen fehlten Klingelschilder oder niemand öffnete. Das Misstrauen gegenüber Fremden sei groß, auch die Angst vor Kontrollen und Ämtern, sagt der ehemalige Lehrer. Er habe immer wieder gehört: „Das geht mit diesen Kindern und diesen Eltern nicht.“ Doch das wollte Schweitzer nicht hinnehmen. „Ich wollte beweisen, dass es doch geht“, sagt er. Und er wollte beweisen, dass es nicht an den Kindern liegt.

An einem Nachmittag im Oktober einige Wochen später steht Kidane am Eichhornweg an der Straße und schabt mit den Schuhen über den Asphalt. Jochen Schweitzer hatte sich angekündigt, er besucht die Kinder aus dem Theaterprojekt regelmäßig und schaut, wie es ihnen geht. Jetzt steigt er vom Fahrrad. „Ich dachte, du kommst nicht mehr“, sagt Kidane. Schweitzer lächelt. „Ich habe mit deiner Tante halb vier abgesprochen, Kidane, und hier bin ich“, sagt er. Dann schlendern die beiden zum Eingang des Mehrfamilienhauses, in dem Kidane lebt.

Hier im Viertel reihen sich Mehrfamilienhäuser aneinander. Im Osten begrenzt der Dortmund-Ems-Kanal den Stadtteil, im Westen die Bahnlinie. „Alles endet hier in Sackgassen“, sagt Schweitzer, und damit meint er nicht nur die Straßen. „Nach Coerde zieht man nicht, wenn man nicht muss“, so hat er es mehrfach gehört. Er selbst lebt seit sieben Jahren hier – freiwillig, wie er betont.

Der Wohlstand ist ungleich verteilt

Eigentlich ist Münster eine Stadt, der es gut geht. Die Menschen haben im Jahr durchschnittlich knapp 24.000 Euro zur Verfügung, im Landesschnitt sind es 1.400 Euro weniger. Im Jahr 2019 war nur einer von 20 Menschen in Münster arbeitslos. Doch der Wohlstand in der Stadt ist ungleich verteilt. In Mauritz und im Kreuzviertel liegen die Einkommen und die Vermögen deutlich über denen in Berg Fidel, Kinderhaus und eben Coerde. Im Kreuzviertel bezieht nur einer von 50 Menschen Hartz IV, in Berg Fidel jeder fünfte. In Mauritz haben zwei von zehn Kinder eine Migrationsvorgeschichte, in Coerde fast sieben von zehn.

Im Mai 2018 liest Jochen Schweitzer darüber in den Westfälischen Nachrichten: „Stadt der schroffen Gegensätze“ steht über dem Bericht. Es geht um die erste große Untersuchung, die sich mit den Einkommensunterschieden in Münster befasst, das sogenannte Sozialmonitoring. Coerde als „Stadtteil mit den alarmierendsten Daten“ kommt nicht gut weg. Besonders stark trifft es die Jüngsten: Fast jedes zweite Kind in Coerde lebt in Armut. So steht es in der Statistik. „Das hat mich wahnsinnig wütend gemacht“, sagt Schweitzer. Denn das ist nicht nur eine Feststellung, es ist auch eine Bestimmung: Wer arm ist, hat in Deutschland schlechtere Bildungschancen, und das hat Folgen für das gesamte Leben.

Im Wohnzimmer des Bildungsexperten reicht ein weißes Bücherregal bis unter die Decke. Darin stehen Bände über Frida Kahlo, Albrecht Dürer und die Kelten Mitteleuropas neben Schulbüchern aus Schweitzers Zeit als Lehrer. Davor sitzt der 78-Jährige und spricht energisch über eine Frage, die ihn schon seit Jahrzehnten beschäftigt: Wie kann man die Bildungschancen von Kindern verbessern?

Ein einfacher Test für Bildungschancen

Schweitzer selbst hatte gute Voraussetzungen. Nach dem Abitur machte er eine Banklehre, danach studierte er Wirtschaft und Lehramt. Nach seinem Abschluss musste er sich entscheiden. Karriere als Bänker oder Sicherheit im Schuldienst? Schweitzer wählte die Sicherheit.

So blieb ihm Zeit, um sich nach der Schule politisch zu engagieren. Mit 27 Jahren trat er in die SPD ein, und er schloss sich der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an. Später kümmerte er sich für die Industriestaaten-Organisation OECD um die Pisa-Studie. Bis zu seiner Pensionierung vor 13 Jahren bereiste er alle 30 damaligen OECD-Mitgliedsländer, wurde Vorsitzender der Strategischen Entwicklungsgruppe der Studie. Er war dafür zuständig, die Pisa-Ergebnisse auf die Schulpolitik in Deutschland zu übertragen. Und wenn er heute zurückschaut, sagt er: „Ich weiß, wie man Dinge bewegen kann, wie sich Bildung entwickelt, wie sich Schulen und Schüler:innen entwickeln können. Oder eben auch nicht.“

Aber wie misst man, welche Chancen ein Kind hat, sich gut zu entwickeln? „Es gibt einen international anerkannten Indikator für Bildung und Bildungschancen“, sagt Schweitzer. „Man fragt die Kinder: Wie viele Bücher habt ihr zu Hause?“ Diese Frage könne jedes Kind beantworten.

Nachdem Schweitzer den Zeitungsartikel über die Studie gelesen hatte, verstand er, dass der Stadtteil Coerde ein großes Problem hat, doch er wollte wissen, wo es genau liegt.

Er begann zu recherchieren. Er sprach mit über 80 Menschen, Erzieher:innen, Kinderärzt:innen, Schulleiter:innen, Wissenschaftler:innen, Kommunal-Politiker:innen und mit Menschen, die selbst in Armut leben. Er fragte: Welche Erfahrungen haben Sie mit Kinderarmut? Was läuft schief? Wie kann man das ändern? Die knapp 300 Aussagen, die er zusammentrug, fasste er auf 42 Seiten zusammen, dazu Ergebnisse aus Studien und Wissen aus jahrzehntelanger Schulforschung. Mit diesem Bericht konfrontierte er die Verantwortlichen: den Oberbürgermeister und den Stadtdirektor, aber auch das Jugend- und Schulamt. Über einen Artikel in den Westfälischen Nachrichten erreichte der Bericht auch die Öffentlichkeit. Die Reaktionen überraschten Schweitzer, denn die Stadtverwaltung und auch die Menschen in Coerde waren verärgert. Nicht weil in dem Stadtteil so viele Kinder in Armut leben – sondern weil jemand darüber sprach. So empfand Schweitzer es. „Ich habe die Menschen beschämt“, sagt er.

Start mit zwei Jahren Rückstand

Im Jahr 2019 gründete Jochen Schweitzer die Initiative Chancen für alle Coerder Kinder, kurz ChaCK. Jetzt erst recht, dachte er. Der Bildungsbericht für das Jahr 2019 bestätigte seine Vermutung. Dieser bescheinigte den Grundschüler:innen in Coerde mit Abstand die schlechtesten Startbedingungen in Münster. Den Kindern fehle es an vielem, sagt Schweitzer: an ausreichender Gesundheitsvorsorge, frühkindlicher Förderung und Unterstützung der Eltern beim Lernen. Das zeigt auch eine Untersuchung der Stadt aus dem vergangenen Jahr.

„Die Kinder kommen mit bis zu zwei Jahren Rückstand in die Schule“, betont Schweitzer. Viele von ihnen haben einen für ihr Alter sehr kleinen Wortschatz und Schwierigkeiten mit der Grammatik. Das liegt unter anderem daran, dass es im Stadtteil zu wenige Krippenplätze gibt. Nur ein gutes Drittel der unter Dreijährigen in Coerde können in Kitas betreut und gefördert werden, in ganz Münster sind es fast die Hälfte. Dabei bräuchten die Kinder in Coerde eigentlich noch mehr Unterstützung und Förderung, sagt Schweitzer. Seine Initiative fordert deshalb, dass die Betreuungsquote im Stadtteil nicht nur an den städtischen Durchschnittswert angepasst wird, sondern ihn deutlich übersteigen soll. Wenn es nach Schweitzer geht, soll die Stadt den Bildungsindex zum Maßstab nehmen und auf dieser Grundlage Ressourcen so einsetzen, dass schwache Stadtteile mehr bekommen. Und es brauche nicht nur mehr Kita-Plätze, sagt er. Für die Einrichtungen in Coerde müsse auch ein höherer Personalschlüssel gelten als für Stadtteile wie das Kreuzviertel, denen es besser geht. Und Kinder aus Familien mit wenig Geld bräuchten eine bessere Förderung. Davon ist Schweitzer überzeugt. Mindestens dreimal so viele Plätze seien nötig, um den Bedarf zu decken.

Die Lehrerin fragt, ob alles in Ordnung ist

Kidane hat einen der wenigen Förderplätze bekommen. Nach der Schule geht er in die Heilpädagogische Tagesgruppe (HTG), jeden Tag. Dort macht er seine Hausaufgaben. Seit die Schule wieder geschlossen ist, arbeitet er zu Hause, an einem kleinen Tisch im Wohnzimmer. Einen Schreibtisch gibt es nicht.

Manchmal ruft die Lehrerin an und fragt, ob alles in Ordnung ist. Weil aus der Schule niemand die Hausaufgaben korrigiert, versucht seine Tante Mariam es. Doch auch für sie ist es eine schwierige Situation. Sie hat eine kleine Tochter, um die sie sich kümmern muss, und sie erzählt, sie sei selbst nur bis zu ihrem zwölften Lebensjahr zur Schule gegangen.

Mariam ist als junges Mädchen aus Eritrea geflohen. Zu dieser Zeit hatte sie schon viel erlebt. Mit zwölf Jahren berief das Militär sie ein. Ihr Alter spielte dabei keine Rolle. Sie war groß genug, damit war sie geeignet. In dem diktatorischen Staat ist das keine Ausnahme, viele Minderjährige müssen unter katastrophalen Bedingungen den Militärdienst leisten. Noch in der Nacht nach ihrer Einberufung machte Mariam sich auf den Weg, ohne sich von den Eltern oder Verwandten zu verabschieden. Vier Tage war sie unterwegs, zu Fuß, bis ins Nachbarland Äthiopien. So erzählt Mariam es. Über die Zeit danach spricht sie nicht.

Nach Coerde kam Mariam vor fünf Jahren. Sie meldete sich zum Bundesfreiwilligendienst. Ein Jahr lang arbeitete sie in einem Coerder Altenheim. Im vergangenen Jahr ist sie 20 Jahre alt geworden. Es ist alles noch nicht so, wie es werden soll. Der Vater ihrer kleinen Tochter studiert in Äthiopien Pflege und Theologie, noch mindestens ein Jahr lang. Was danach sein wird, ist noch nicht klar. Aber Mariam will bald wieder als Altenpflegerin arbeiten. Der Beruf mache ihr viel Freude, sagt sie.

Mariams Schwester, Kidanes Mutter, floh nicht vor dem dem Militärdienst, sondern wegen ihres Glaubens. Die meisten Menschen in Eritrea sind sunnitische Muslime oder, wie Mariam, in der Eritreisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche. Kidanes Mutter gehört der Minderheit der Protestant:innen an. In Eritrea ist das ein Grund, ins Gefängnis zu kommen. Nachdem ihr Mann sehr plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war, hatte Kidanes Mutter keinen Grund mehr zu bleiben.

Der Fehler war, ins Land zu kommen

Kidane erinnert sich nur bruchstückhaft an die Flucht, immer wieder hilft Mariam ihm beim Erzählen. Mit dem Bus ging es in den Sudan, von dort nach Äthiopien und mit dem Flugzeug weiter in die Türkei. Noch am Flughafen wurden sie verhaftet. Kidane konnte das nicht verstehen. „Das war schlimm, wir haben doch nichts falsch gemacht“, sagt er leise. Der Fehler bestand darin, ins Land zu kommen. Die Einreise war illegal.

Doch Kidane und seine Mutter hatten Glück, sie wurden wieder entlassen und zogen weiter nach Griechenland, in ein Flüchtlingslager in Athen. Irgendwann setzte seine Mutter ihn dort in ein Flugzeug nach Deutschland. Sie selbst wurde von der Polizei aufgehalten und reiste später weiter nach England. Was ihre Schwester dort macht und wann sie nach Münster kommt, kann oder will Mariam nicht sagen.

Mehr als zwei Jahre lang war Kidane auf der Flucht. Unterwegs musste er sich in vielen unterschiedlichen Sprachen verständigen, auf Tigrinya, seiner Muttersprache, auf Englisch, Griechisch und Arabisch. Deutsch sprach er nicht. Als er vor knapp drei Jahren nach Coerde kam, verstand er kaum ein Wort. Er war sieben Jahre alt und noch nie in seinem Leben zur Schule gegangen. Inzwischen besucht er die dritte Klasse der Norbert-Grundschule.

Im nächsten Jahr muss seine Tante entscheiden, wie es weitergeht. Eine Möglichkeit wäre die Hauptschule Coerde. Die andere wäre, jeden Tag in einen anderen Stadtteil zu fahren. Mehr Optionen gibt es nicht. Und das ist ein Problem, sagt Jochen Schweitzer, denn viele Kinder bleiben so unter ihren Möglichkeiten.

In Münster wechselt nach der vierten Klasse nur eines von 20 Kindern auf die Hauptschule. In Coerde sind es sieben Mal so viele. Ein Grund dafür ist: Viele Eltern entscheiden sich für die einfachste Lösung, und das ist in diesem Fall die Schule um die Ecke.

Jochen Schweitzer ist Bildungsexperte. Und als solcher findet er, man muss die Dinge klar benennen. Die Hauptschule nennt er „Resteschule“, und in diesem Wort steckt nicht seine eigene Haltung, sondern die Kritik daran, wie das Schulsystem funktioniert. „Hier herrscht das Denken, dass Auslese etwas ganz Normales ist“, sagt Schweitzer. Und das sieht nicht nur er so. Die meisten Bundesländer haben die Hauptschulen abgeschafft, ihre Zahl schrumpft seit 2006 stetig. Doch Nordrhein-Westfalen hält weiter am traditionellen Schulsystem fest.

Grundschule entscheidet über Bildungschancen

In Münster hat sich die Zahl der Anmeldungen an den Hauptschulen seit 2009 im Schnitt halbiert. An den Gesamtschulen ist es umgekehrt. Sie konnten nicht mal die Hälfte der Kinder aufnehmen, die sich beworben hatten.

Aber das Problem beginnt nicht erst mit dem Wechsel zu den weiterführenden Schulen. Schon die Wahl der Grundschule entscheide über die Bildungschancen der Kinder, sagt Schweitzer. Knapp die Hälfte der Eltern in Coerde entschieden sich gleich für eine Schule außerhalb des Stadtteils. Ihre Kinder haben es später leichter, auch eine weiterführende Schule in einem anderen Stadtteil zu besuchen statt der Hauptschule in Coerde. Das verschärfe die Spaltung noch mehr.

Jochen Schweitzer will mit seiner Initiative ChaCK erreichen, dass die Stadt die Schulen in Stadtteilen wie Coerde besser ausstattet. Die Klassen sollen kleiner sein, Kinder sollen feste Bezugspersonen haben, und sie sollen es nicht nur mit Lehrpersonal zu tun haben, sondern auch mit Fachleuten aus anderen Professionen, zum Beispiel der Sozialarbeit – denn es geht ja hier nicht nur um ein Lernproblem.

Eine Möglichkeit wären sogenannte gebundene Ganztagsschulen, die den Kindern ein stabiles soziales Umfeld, professionelle Betreuung und ein tägliches Mittagessen bieten.

Ein Beispiel dafür ist die Primus-Schule in Berg Fidel. Hier werden die Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse durchgehend unterrichtet. Das macht die Übergänge zwischen den einzelnen Klassen leichter. Auch die Wartburg-Grundschule in Münster ist eine gebundene Ganztagsschule, die inklusiv, integrativ und jahrgangsübergreifend unterrichtet. Das bedeutet: Die Kinder bekommen die Förderung, die sie benötigen. Welche Chancen sie auf eine gute Ausbildung haben, soll nicht davon abhängen, wie viel ihre Eltern verdienen. In beiden Schulen geht es darum, Kindern feste Strukturen zu geben. Strukturen, wie Kidane sie bei dem Theaterprojekt erlebt hat.

Er hat in dem Stück einen Bären gespielt, sein Freund Aras war der Sohn. Zusammen versuchten die beiden, der Löwin das Schreiben beizubringen. Wenn Kidane davon erzählt, strahlen seine Augen. Das Tollste sei gewesen, wie die Leute im Publikum am Ende applaudiert hätten, sagt er. Dann läuft er aus dem Zimmer und kommt mit einem kleinen Heftchen zurück. Darin sind Fotos und kurze Texte vom Theaterprojekt. Jochen Schweitzer hat allen Kindern eines geschenkt. Kidane liest seitdem jeden Abend darin. Inzwischen kann er es auswendig. Es ist sein erstes Buch. Es ist ein Anfang.

Kidane, Aras und Mariam heißen eigentlich anders. Die richtigen Namen sind der Verfasserin des Textes bekannt.

Die Recherche für diesen Beitrag wurde mit Mitteln des WPK-Recherchefonds gefördert.

Ihnen gefällt dieser Beitrag?

Wir haben Ihnen diesen Artikel kostenlos freigeschaltet. Doch das ist nur eine Ausnahme. Denn RUMS ist normalerweise kostenpflichtig (warum, lesen Sie hier).

Mit einem Abo bekommen Sie:

- 2x pro Woche unsere Briefe per E-Mail, dazu sonntags eine Kolumne von wechselnden Autor:innen

- vollen Zugriff auf alle Beiträge, Reportagen und Briefe auf der Website

- Zeit, sich alles in Ruhe anzuschauen: Die ersten 6 Monate zahlen Sie nur einen Euro.

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie ab heute in der RUMS-Community begrüßen dürfen!